“秸”尽所能 变废为宝 “小”秸秆有“大”作用

我国作为农业大国,农作物秸秆资源丰富。但在过去,无论是“一烧了之”还是弃之荒野,秸秆一度沦为环境的负担。秸秆弃则为害,用则为宝,如何实现变废为宝,寻求秸秆资源化利用新途径成为一大难题。

自2008年起,农业农村部陆续出台了加快推进农作物秸秆综合利用有关文件,逐步形成了以秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化和燃料化等“五料化”利用为主的产业格局。2025年中央一号文件更是首次提出“支持秸秆综合利用,加快推进秸秆养畜”,凸显了秸秆饲料化利用的重要性。

“秸秆因其高纤维素含量和复杂的结构特点,直接用作饲料利用率较低。其独特的抗性结构限制了菌酶的转化效率,减少微生物与纤维素的接触面积从而降低秸秆的实际利用价值。”内蒙古自治区农牧业科学院畜牧研究所所长薛树媛说,“要破解这一系列难题,关键在于实现技术突破,而这离不开更多科研力量的投入与攻关。”

近年来,在京蒙协作“科技创新倍增计划”牵引下,内蒙古自治区农牧业科学院与农业农村部农业生态与资源保护总站携手开展联合攻关,攻克秸秆纤维含量高、纤维结构致密难以降解、消化率低等关键问题,研发出“秸秆‘破壁-菌酶’联合处理饲料化利用技术”,成功打通种养循环链条的关键节点。

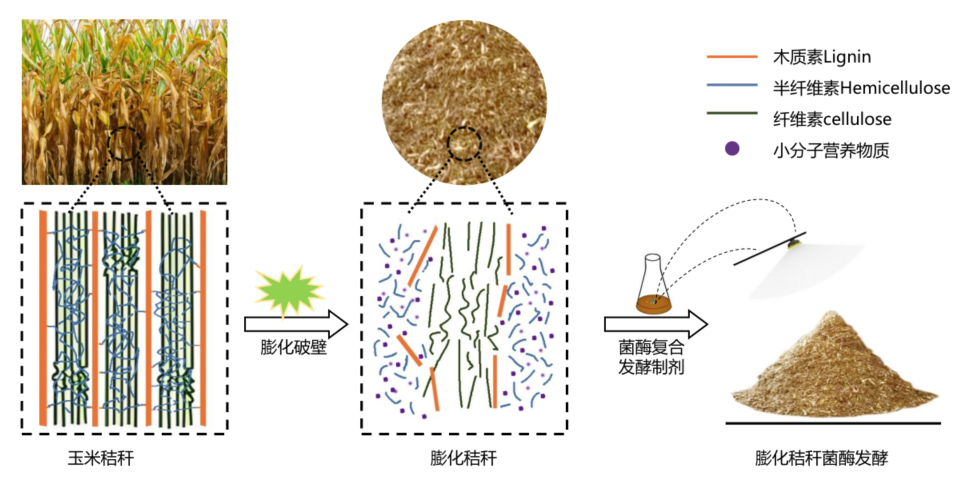

双方通过整合秸秆破壁技术、纤维素降解技术、菌酶协同发酵技术、全混合日粮调制技术、牛羊低成本养殖技术等,将秸秆中的纤维素、半纤维素等大分子碳水化合物分解为牛羊易于吸收的葡萄糖等可溶性糖类,显著降低木质纤维素的含量,极大地改善秸秆饲料的适口性,提高消化利用率,并有效杀灭霉菌和有害菌,提高了牲畜饲喂过程中安全性。在此基础上,开发出秸秆纤维饲料、秸秆膨化饲料、秸秆膨化发酵饲料、不同牲畜不同生长阶段秸秆型全混合发酵饲料及牛羊低蛋白全混合日粮等一系列产品。

“这些‘满载’科技含量的饲料成品是为牲畜专门配制的‘秸秆定制餐’,营养丰富耐储藏,还便于运输。”兴安盟三阳牧业养殖场负责人包文成说,“秸秆、菌剂配比都是根据不同生长阶段、不同品种的羊精准设计。现在,羊群日均增重提高15%,饲料成本下降20%,排泄物氨气排放量也明显减少。”

秸秆“破壁+菌酶”联合处理饲料化利用技术示意图

“秸秆‘破壁—菌酶’联合处理饲料化利用技术”是一种集物理破壁与生物酶解、微生物发酵于一体的联合处理方法。凭借突出的技术优势,于2024年入选全国十大农业重大引领性技术,并在2024年农业科技成果发布会上进行推介,以创新性和实效性得到了广泛关注,为技术的进一步推广和产业化应用奠定了良好基础。

2024年8月,内蒙古自治区农牧业科学院联合农业农村部农业生态与资源保护总站,通过举办现场观摩与技术交流活动,面向河北、内蒙古、辽宁等8个省区的秸秆综合利用工作负责人以及国家肉羊、玉米、油菜产业技术体系专家,集中展示并推广秸秆饲料化利用技术。同时,依托院地共建平台、专家工作站等合作载体,对广大农牧民及新型农业经营主体开展专项指导与技能培训,推动该技术成果精准落地至村、入户、到田,持续提升技术成果应用率和转化率,助力农业绿色可持续发展。

在强有力的政策引导与技术赋能双重支撑下,2023—2025年,“秸秆‘破壁-菌酶’联合处理饲料化利用技术”在内蒙古兴安盟、通辽、巴彦淖尔、锡林郭勒、鄂尔多斯等多地成功推广,成果转化项目合同金额达800余万元。凭借显著的实效性和创新性,该技术在提高畜牧业养殖效率、降低养殖成本、推动畜牧业产业升级以及促进环境可持续发展等方面释放出巨大价值,为破解我国秸秆饲料化利用难题提供了切实可行的解决方案。

目前,内蒙古秸秆利用率已达71%,是全国平均水平的三位以上,每年有3000万吨秸秆“变身”饲料,喂养着成群的牛羊。“未来有望在更大范围内推广应用秸秆‘破壁-菌酶’联合处理饲料化利用技术,提高秸秆养畜的转化效率,实现‘秸秆变肉’。”薛树媛说。推动秸秆饲料化利用是推进秸秆综合利用、发展生态循环农业的有效途径,不仅拓宽饲料资源,也实现了种植业副产物高效利用,让“田间废弃物”真正成为乡村振兴的“绿色财富”,为种养循环提供了有力的技术支撑。